あまねく愛欲賛歌の演歌を引くまでもなく、セックスの共有体験が「ふたりはひとり」であったり「もう他人じゃないの」と言わせるにしても、ヒトビトが演歌を語る常識・文化・制度では、近親相姦がタブーとされている以上、セックスを共有できる関係は、<他人どうし>でなければならないといえる。

言い換えるならば、セックスを共有しないものどうしの関係は、みな無自覚なままの<親戚どうし>というわけで、ヒトビトは自己愛と性欲によって<誰か>を専有しようとすることにより、<私たりえぬ私>に目覚めて<他人どうし>になってしまうのだ。

つまり、夫婦関係も愛人関係も性的遊戯関係も、すべて<他人どうし>であるからこその人間関係にすぎないのだから、ここで「常識・文化・制度」というものが、体制的欲望として自己保身のために<他人どうし>に賦与する例外的な<親戚関係>が<夫婦関係>に他ならないというわけなのだ。

したがって「常識・文化・制度」ゆえに<夫婦関係>を<親戚関係>の基本とするかぎり、本来は<親戚どうし>であるはずのヒトビトは自らの拠所である「常識・文化・制度」によって、「人間はみな兄弟である<はずはない>のだ」といいうる自己矛盾に陥り、平和思想を凌辱する暴挙を是認することになってしまうのだ。だからもしも、宗教者のみならず善意の<誰か>が、「世界平和」「人類みな兄弟」を確信して提唱するならば、自らは誰ともセックスを共有することのない潔癖な人間関係を生きなければならないはずなのだ。

しかし、夜の巷で演歌を唄い夜な夜なOMANKO狂騒曲にあけくれているヒトビトは、「本来<親戚どうし>であるはずのヒトビト」の出生を辿ってみると、とりあえず最初の1組の男女の間にもセックス関係が成立しないがゆえに、その<親戚どうし>でさえ生まれるはずがないという自己矛盾を孕んでいることを見逃さないし、まして人類の発生が同時多発的事件であった可能性を否定しえないのだから、無数の民族が個別化された「常識・文化・制度」によって固有の婚姻関係を育んできたことを思えば、地球的規模の「常識・文化・制度」が存在しないことを見るまでもなく、もともと「世界平和」「人類みな兄弟」などどうせ嘘っぱちだと知っているというわけで、彼らは常にどこかでヒトビトが殺し合う<戦争>の悲惨さや、自らの住まう<平和>が誰かの屍の上に築かれていることから目を反らせるために、日常生活における苦悩と痛みを<あきらめる>という知恵で生き延びてしまうのだ。そして<あきらめる>ことの屈辱的な代償として、ヒトビトは人類滅亡に至るまで「常識・文化・制度」の閉鎖性を維持することによって「弱いものいじめ」の楽しみを許されることになるのだ。

そこで、何はともあれ<他人どうし>ゆえに性交関係を持ち、その性交によって人類滅亡への道をひた走るヒトビトに対して、「性交は<種族保存の本能>であるから快楽におぼれるのは倒錯である」などという、おせっかいな宗教者の論理があるけれど、もし性交から快楽をぬきとってしまったら、はたして<種族保存の本能>だけで誰が好き好んで性交をするというのか。そもそもわれわれに言わせるならば、性交とは人類滅亡への欲望を満足させるものとして「倒錯的なまでの快感へと誘う」ばかりなのだから、倒錯的な快感へのときめきこそが性交の動機になるのだ。

それなのに種族保存が性交をうながす本能であるとするならば、たとえば週に二回づつ性交している夫婦とは、週に二回づつ同時に子供が欲しいと思いつつ発情しているのであろうか。もしそうだとするならば、人間は死ぬまでのあいだにどれほど多くの子供を生んだり生ませたりするつもりだったのかに回答しなければならない。あるいはまた「種族保存なしでも性交したい」という避妊の発想や、生殖機能が損なわれたり喪失したのちにも発情することや、さらには強姦された女性が種族保存を望まなくても妊娠しうることや、自慰行為の快楽的完結性においても性欲と種族保存の関係に明解な回答がなされなければならないのだ。

われわれに言わせるならば、いまヒトビトが情報氾濫といわれる時代になって初めて性的に堕落したわけではなく、もともと性的な堕落の産物として<倒錯的>に生まれ変わり死に変わりしてきたと考えるべきなのだ。

つまり<種族保存の本能>とは、性交を卑しきものとみなすヒトビトがそれでも性交せずにはいられない悍しさの中で、しかもそんな忌まわしき性交の可能性あるいは偶然の結果としてしか生まれてくることができないという、呪われた存在である自分を言い繕うための「自己保身に彩られた自愛的物語」でしかないとすれば、そんな御都合主義はどう考えても本末転倒の論理と言わざるをえないのだから、<性交>とはあくまでも<快楽という本能>に導かれてこその「行為=経験」であり、その快楽に保証されてこそかろうじて種族保存がなされてきたにすぎないということなのだ。

だから飢餓地帯で生死の狭間にあえぐヒトビトが、自らの生存すら危ぶまれているときに、より生き残ることの困難な子供たちを次々と生み生ませる行為とは、なにも種族存亡の危機にかりたてられての本能的営為などではなく、単に性交こそがいかなる危機・困難のときにおいても、唯一の快楽を保証してくれるからこその現象であるにすぎないと考えるべきなのだ。

もしもこの事態を無理矢理にでも<種族保存の本能>で説明しようとすれば、たとえば核戦争の真っ只中という人類滅亡の現前においてさえ、ヒトビトは「アア、もうだめか、畜生死ぬ前にもう一度やりたい!!」と発情するはずだから、そんな情況においてさえ子孫を残したいと欲情する<人間の本能>とは、生存の可能性のない子孫を残すことになる<苦悩>と<哀しみ>のためにこそ発情するというわけで、ここではいかなる<快楽>をも犠牲にしうる「絶望への衝動性」を否定できないことになり、<快楽>への欲求を常に「絶望への衝動」によって打ち消しつづけてきたはずのヒトビトは、人類の誕生以来何の望みを持つこともなく、ただ子孫を残す苦悩のために絶望的な結婚を強いられてきたということになるのだ。

しかし、ここでヒトビトが出来の悪い餓鬼に苦労し、夫婦がともに「何もしてくれない」と愚痴を言いつづける結婚生活に絶望することがあったとしても、とりあえずは神とヒトビトに結婚が祝福され子供の誕生も祝福されてきたはずだから、いまさら<絶望>を唱えても性交における<快楽原理>に変更は認められないのだ。

とすれば、ヒトビトの生きがいとは、不安と苦悩と絶望にさいなまれながら「子孫を残したい」と欲情することであるから、たとえば絶望者の典型である<自殺者>は、いまさら「子孫を残せない」にもかかわらず発情しながら死んでいったことになる。いやむしろ、「自殺したい」と思うほどの絶望的な衝動が発情させることを知っていたヒトビトは、「子孫を残したい」という絶望に駆られて発情しつつ我先に自殺しているはずだから、すでに人類は滅亡していなければならないのだ。つまり、「絶望することによって発情しつつ発情することによって絶望する」ことになる<種族保存の本能>では、本能であるはずの種族保存さえままならないということなのだ。

したがって、<性交>から<快楽>を掠奪して<種族保存の本能>などを偽造しようという宗教者の企みとは、聖職者でさえ日常的に発情しつづける忌まわしさが彼らにとっての不信心の証だとしても、そんなものを不信心に結び付ける勝手な思い込みが、ヒトビトの「荒れるにまかせる力」ゆえの<快楽への志向>を罪悪視する動機になっているとすれば、それは自らも倒錯的な快感に目覚めてしまった聖職者たちが己の汚らわしさをヒトビトに押し付けて、<性交>を管理・支配しようとする体制的暴力者としての卑猥な欲望にすぎないのだから、<種族保存たりえぬ性交>を汚らわしきものとして排除し隠蔽しようとする「教え」とは、日常的に発情することによってしか生存しえぬ人間への不当な抑圧にすぎないのだ。

そもそも「荒れるにまかせる力」の自然的営為によってしか<性交>はなされないのだから、「荒れるにまかせる力」を消極的に引き受けてなをかつ積極的に「解放=開放」せんとするわれわれは、<性交>をより暴力的な自愛的物語で呪縛し、誰かを誰かが専有したりされたりする歪曲された悍しき喜びの手段にしてしまわないためにも、<性交>をその快楽的目的においてのみ解消しなければならない。

それは<快楽>によって<私たりうる私>へと埋没したり、あるいは「<あなたとしての私>たりうる<私>」から「<私としてのあなた>たりうる<あなた>」に至るまで、欲情する暴力者として自己愛に溺れたり拘束しあうことではなく、<快楽>によって、もはや<私たりえぬ誰か>へと「荒れるにまかせる力」ゆえの<性欲>を正体不明者に委ねることなのだ。

言い換えるならば、性交は、快楽的な<何か>のためにあるのだから、快楽以外の<何>も求める必要はないのだ。それが、「性欲を宙づり」にして自愛的欲望を反省的に生きようとするわれわれに快的遊感覚を保証する<何>的性交の姿なのだ。

古くから「酒は飲むべし飲まれるべからず」と言われるけれど、われわれもまた、この名言を検証しつつさらに<何>論的に考察してみたいと思う。

そこで「酒は飲むべし飲まれるべからず」を言い換えるならば、「酒に酔っても酔わされるな」ということにもなるが、しかし誰もが分かっちゃいるけどやめられない「酒との戦い」は、たいていが酒の大勝利で終わるのだ。 ここで「酒に酔う」ことを、とりあえず<自覚的な酩酊者>とすれば、「酒に酔わされる」ことは<無自覚な酩酊者>になることといえる。

ところが、どうも酒呑の言うことはあてにならないもので、たとえばさんざん酒を飲んでいながら自分では「酔っていない」と言い張る<無自覚な酩酊者>もいるわけで、このような「覚醒者もどき(似非覚醒者)」とは反対に、いくらも飲んでいないのに「酔った酔った」ととぼける<自覚的な酩酊者>もいるが、これは<無自覚な酩酊者>を装う「酩酊者もどき(似非酩酊者)」にすぎないというわけで、いずれにしてもヒトビトは、「酒を飲むこと」に様々な小賢しい企みを隠しつづけてきたのだ。

そもそも「酔う」「酩酊する」とは、いかなることなのか?

「酒を飲む」ことは、多かれ少なかれ「酔う」ことによって非日常性の扉を開くことであるから、「酒を飲む」ことは<非日常的な仮面>をかぶることといえる。

そこで「酔う」という<非日常的な仮面>は、日常的な常識・文化・制度によって「消極的な表現者」として縛られていた〈私たりえぬ私〉を〈私たりうる私〉へ、〈私たりうる私〉を〈私たりえぬ私〉へと、タガをはずしハメをはずして「積極的な表現者」へと変身させるのだ。それゆえに、酩酊状態に入り無意識において<抑圧されている私>を目覚めさせてしまえば、笑い上戸になったり泣き上戸になったり、あるいは愚痴っぽくなり揚げ句の果てには酒乱にまでなってしまうのだ。

とにかくこの変身が、自己を矮小化したり矮小化された自己を露呈することになってしまえば、「酒に酔わされ」て<無自覚な酩酊者>へと身を落とした無自覚な暴力者は、もはや酩酊という<非日常的な仮面>では取り繕うことのできない無法者として、人を傷付け自分を傷付けてしまうのだから、どうせ酒を飲んでも好いことはないと知りながら、「酒を飲んではいけない」と思うことで「酒を飲みたい」と思う欲望を弄ぶ倒錯的な酒乱のみならず、変身が自己逃避・喪失になってしまう発育不全者はしばしば<私たりえぬ私>を持て余し惨めで苦い酒ばかりを飲まされることになってしまうのだ。

しかし「酒に酔う」ことで<自覚的な酩酊者>へと積極的に身を投じるときには、この<非日常的仮面>は祝祭へと誘うのだ。たとえば「よし、今夜は無礼講だ、テッテイテキに飲んでやる!!」と宣言する剛の者がいるように、<非日常的仮面>の祝祭的酩酊は、すでに祝祭によって「酔わされる」ことであり、ここでは「酔う=酔わされる」ことが言えるのだ。この祝祭的酩酊は酒に限らず、たとえば薬物、呪術による昂揚感の「陶酔」と同じで「個=全体」「聖=俗」「能動=受動」などの混然一体となった世界への自己拡大であるから、むしろ「祝祭的仮面への覚醒」と言いうるものなのだ。

ところが「祝祭的仮面への覚醒」とは、もともと自愛的欲望によって呪縛されている表現者が、自己拡大化の幻想を企て「神懸かり」とも言いうる「荒ぶる自然(霊力・自己愛)」を受肉することでしかないために、霊性の浄化を目指す<何>行とは異なり、あくまでも霊性の昂揚感に支えられた自愛的欲望の暴力的な横滑りなのだ。

われわれは自愛的欲望によって変貌する酩酊者の仮面にとらわれず、「酒を飲む」ことにおける「非日常的<何>面」へと覚醒したいと思う。

そこでまず酒と<私>の関係を、「<酔う>ために<飲む>」ことと「<飲む>ために<酔う>」ことから考えてみたい。

「<酔う>ために<飲む>」ことが、いまだ「自覚的に飲む」ことでしかないのならば酒は「<私>を酔わせない」が、しかし、すでに「無自覚に飲む」ことであれば酒は「<私>を酔わせる」ことになる。ここで「飲む」ことは、「酔うか酔わされるか」の戦いなのだ。そして「<飲む>ために<酔う>」ことが、いまだ「自覚的に酔う」ことでしかないのならば<私>は「酒に飲まれていない」が、しかし、すでに「無自覚に酔う」ことであれば<私>は「酒に飲まれている」と言わざるをえない。ここで「酔う」ことは「飲むか飲まれるか」の戦いなのだ。

この戦いで「酒を飲み、酒に酔う」ことは、〈私たりうる私〉のときも〈私たりえぬ私〉のときも嬉しいといっては飲み悲しいといっては飲んで、結局は<非日常的仮面>を装い「<私>を飲み、<私>を酔わせる」ことでしかないために、<私>が「飲み、酔う」ことの自家中毒は、結局のところ「酒に飲まれ酔わされてしまう」のだ。

それに対して、「酒を<何>的に飲む、酒に<何>的に酔う」ための「積極的な酒呑」であるかもしれない「非日常的<何>面」の飲みっぷり酔いざまを、「<酔う>ために<酔う>」ことと「<飲む>ために<飲む>」ことから見てみたい。つまりこれは「スケベをスケベする」ことと同様の欲望の宙づりについて語ることになるのだ。

「<酔う>ために<酔う>」ことが、いまだ「自覚的に酔う」ことでしかないとすれば「<私>が酒を飲むこと」は<私>が<私>を酔わせるばかりで、「酒が<私>を酔わせることはない」であろうし、すでに「無自覚に酔っている」としても「<私>が酒を飲むこと」は、酒が酒を酔わせるばかりで、「<私>が酒に酔わされることはない」はずなのだ。

さらに「<飲む>ために<飲む>」ことが、いまだ「自覚的に飲む」ことでしかないとすれば「<私>が酒に酔うこと」は<私>が<私>に飲ませるばかりで、「酒が<私>に飲ませることはない(=<私>が酒に飲まされることはない)」であろうし、すでに「無自覚に飲んでいる」としても「<私>が酒に酔うこと」は酒が酒を飲ませるばかりで、「<私>が酒に飲まれることはない」といえる。

つまり、「非日常的<何>面」は、「酒を飲み、酒に酔う」ことによって<私>を呪縛する自愛的欲望こそを<何>化することが目的であるから、言い換えるならば「酒を飲まずにいられない欲望、酒に酔わずにいられない欲望」を<何>化することとなり、自愛的欲望をかかえて迷うとりあえずの<私>が酒に飲まれ酔わされて正体不明になるのではなく、自愛的欲望から正体不明の<私>が酒を飲み酔うだけにすぎないというわけで、この酒は自己愛で武装しようとする<私>は飲みこまず酔わせもしないのだ。

それゆえに「非日常的<何>面」が「酒を飲め」ば、荒ぶる霊力を浄化するばかりの正体不明となり、<誰が>いくら飲んでも「酩酊する<私>」はいないし、いくら酔っても「飲ませる酒=飲まれる<私>」もないというわけで、ただ<何>ばかり飲み酔う<とりあえずの私>がいるだけなのだ。

ここで酒は、もはや「気狂い水」と中傷されることもなく、ひたすら<私である誰か>の自愛的欲望ばかりをからめとり、まるで毒をもって毒を制する解毒剤のように、「酒を飲み酔うことを無力化する」ためにだけ飲み酔うというとめどない快的遊感覚を拓くのだ。

たとえばヒトビトは「どうだい、きのうの休みは何してたの?」と聞かれ、「ん、何もしなかったねェ、結局、一日中テレビ見てただけサ…」と平気で答える。どうも「テレビを見る」ことは、「<何か>をする」ことのうちには、なかなか入りにくいことらしいのだ。それはごろ寝でもしながらであったり、あるいは<何>も為す術もないままに「テレビを見る」ことの消極性、受動性が、「何んの気なしに見ている」という感じを与えるならなのかもしれない。

ところが実は、テレビを「見ているヒト」は、テレビのスウィッチを切ってみると今まで「何んの気」を起こす余裕すら与えられないままに、まるで「テレビに飲み込まれていた」とか「テレビに見入られていた」と言わざるをえないほど「見ていたこと」の後ろめたさに襲われることさえしばしばなのだ。

それにしてもヒトビトは、われわれは、なぜ、かくも無様にテレビの虜になってしまうのか?

そこで「テレビを見る」ことを「消極性−積極性」と「受動性−能動性」の関係で考えてみたい。たとえば、見たいと思うほどの番組でもないのに、あるいはくだらないと思いつつも何んの気なしにテレビを見ている<私>とは、<消極的>ではあるが「見る行為性」によって<能動者>と言えるが、そのときに<テレビ>とは「見られても見られなくてもいい経験者」としての「消極的な受動者」にすぎないことになる。そして「見ても見なくてもいいと<思いつつ>見る」ことによって自らの<行為性>を曖昧にした「消極的な<私たりうる私>」は、いつのまに<テレビ>を見ている<能動性>も曖昧にして「何んの気ない<私>」は<私たりえぬ私>になってしまうから、ひとたび<私たりえぬ私>として<テレビ>に見せられてしまえば、もはや「見る」ことの主導権をうばわれた<私>は、<テレビ>の圧倒的な<能動性>に抵抗する術を失い「積極的な受動者」に成り下がってしまうのだ。

それに対して、その気になってかなり意識的に<テレビ>を見ている<私>とは、<積極的>に「見る行為性」によって<能動者>と言えるが、そのときに<テレビ>は見られるべき<経験者>でありつつ見せている<行為者>として「積極的な受動者=消極的な能動者」であるから、<私>が積極的な<私たりうる私>として見るべくして見ているはずの<行為性>を、いつの間にか見ているはずの<テレビ>に見せられている<経験者>へと安住させてしまえば、<能動性>において<私たりえぬ私>となった「消極的な受動者」は、<私>の主体的な<行為性>を曖昧にしていながらも「見たい番組への思い入れ」という<積極性>によって、<テレビ>の<能動性>を積極化して問答無用の「積極的な受動者」へと埋没してしまうのだ。

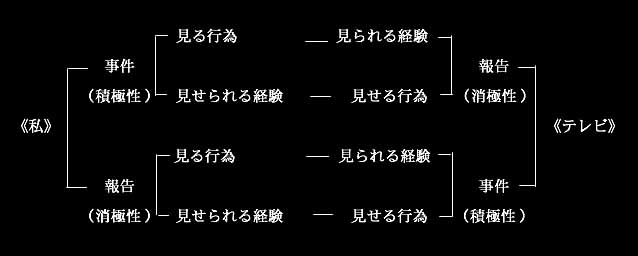

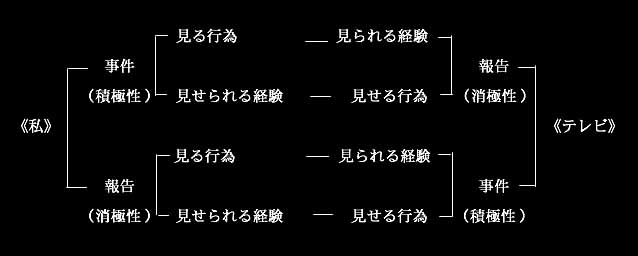

いずれにしても「テレビを見る(行為)」という<私>的事件は、<消極性><積極性>にかかわらず<私たりうる私>としての「見る能動性」を、いつの間にかテレビに「見せられている受動性」を経験することによって積極的な<私たりえぬ私>へと送り出し、<私>的事件は<テレビ>をどのように体験(理解・了解)したかという<私>的事件報告を喚起して、「<私>的事件」=「<テレビ>的事件報告=事件」=「<私>的事件報告」を成立させることになる。

それは同時に、「<私>に見られる(経験)」という<テレビ>的事件報告が、<積極性><消極性>にかかわらず<テレビたりえぬテレビ>として「見られる受動性」を、いつの間にか<私>に「見せている能動性」を行為することによって積極的な<テレビたりうるテレビ>となり、<テレビ>的事件報告は<私>にどのような体験(理解・了解)をさせたかという<テレビ>的事件を喚起して「<テレビ>的事件報告」=「<私>的事件=事件報告」=「<テレビ>的事件」を成立させることになる。

つまりここでは、<私>的事件おいて「<テレビ>的事件報告を<見る行為=見せられる経験>」が、そのときに<テレビ>的事件報告が「<私>的事件で<見られる経験=見せる行為>」でありつつ、さらに<テレビ>はいかなる<私>物語を喚起することができたのかという<テレビ>的事件おいて「<私>的事件報告を<見せる行為=見られる経験>」が、そのときに<私>的事件報告が「<テレビ>的事件で<見せられる経験=見る行為>」を成立させるという相関関係にあるのだ。

より簡略に言い換えるならば、「<私>的事件=<テレビ>的事件報告=<テレビ>的事件=<私>的事件報告」というわけで、テレビはヒトビトに「テレビが見られている(受動性)」ことを忘れさせるほどに「テレビを見せている(能動性)」から、テレビの<能動性>ばかりを目立たせることになるが、それに対して、ヒトビトは「テレビを見ている(能動性)」ことを忘れるほどに「テレビに見せられている(受動性)」から、己の<能動性>に気付かないという始末なのだ。

もっともヒトビトは、まるで<うたたね>のように「見ること=見せられること」の狭間をさまよっているわけであるから、テレビ的「事件=事件報告」はテレビの「見られる=見せる」こととの関係を曖昧にして「能動性=受動性」の関係を深め、ついには<テレビ>と<見るヒト>との境界をも曖昧にしてしまうのだ。

したがって、もう一度繰り返すならば「テレビを<見る>ことが、いまだ<見せられている>ことであるならばテレビは<見られていない>が、もはや<見せられていない>とすればテレビは<見られている>」というわけだから、「テレビを<見る>ことが、すでに<私>を<見る>ことであればテレビは<見られていない>が、いまだ<私>を<見ていない>とすればテレビは<見られている>」ことになる。

そこで「テレビを<何>的に見る」ということは、いつのまにかテレビに「<何も>見ていない」と感じているときに、テレビはわれわれに「<何化された私>を見せている」といえるが、われわれが、いつまでもテレビに「<何化された私>を見ている」と感じているときは、テレビはわれわれに「<何も>見せてはいない」というわけなのだ。われわれは、テレビに「<何>も見ないことによって<何>を見ている」ことになるのだ。

つまり、<テレビ>に何を見ようとそれは見るものの勝手というわけで、<テレビ>にしてみれば誰に「<何>を見てくれ」と強要しているわけでもないけれど、<テレビ>はせっかく見てくれるヒトビトの期待に背いちゃいけないと待ち構えている律義者として、たとえどんな理由があろうとも一度スウィッチを入れてくれたヒトビトは逃さない覚悟だから、うかつに見ているヒトビトはたちまちテレビ以外に「<何も>見られない」テレビ地獄へと引きずり込まれてしまうのだ。この地獄で魂を抜き取られたものは、もはや身動きもままならない<テレビ患者>として、いずれは「見たきり老人」と呼ばれながら一生を終わらなければならなくなってしまうのだ。

とりあえずここに言う<ディスク>とは、レコード、カセットテープ、CDなどの音響装置についてであるから、再生機能という意味においてはビデオテレビを<見る>ことについても語りうることなのだ。

まず「ディスクを聴く」ことは「テレビを見る」ことと同様に、<私>的事件において「<ディスク>的事件報告を<聴く行為=聴かされる経験>」が、同時に<ディスク>的事件報告が「<私>的事件で<聴かれる経験=聴かせる行為>」でありつつ、さらに<ディスク>的事件における「<私>的事件報告を<聴かせる行為=聴かれる経験>」が、同時に<私>的事件報告が「<ディスク>的事件で<聴かされる経験=聴く行為>」を成立させるから、「<私>的事件=<ディスク>的事件報告=<ディスク>的事件=<私>的事件報告」が言えることになる。

しかしここで<ディスク>と<テレビ>との違いは、<ディスク>は「事件報告を記憶」していることにより「事件の再生」が出来るという点についてなのだ。無論この「事件の再生」とは、再生された時が「新たな事件の発生」であるから、たとえ一度聴いたことがある情報であっても前回と同様の感動を保証してくれるとは限らない。それはしばしば感動が薄められていくことであるかもしれないが、豊かなる感性を維持できるならば常に新たなる発見を続けることも出来るのだ。

何はともあれ<ディスク>は何遍となく繰り返し聴かれるのだ。いや、むしろ<ディスク>は、何遍も繰り返し聴かれることこそを要請しているのだ。見よ!! レコードは、カセットテープは、棚のうえで「私を聴いて下さい!!」と呼び掛けている。

<誰>にも何遍となく繰り返して聴くレコードが何枚かあると思われるけれど、われわれはそんなレコードを聴くたびに、繰り返し聴かずにいられない衝動を持て余しながらも、同じ情報であるはずのものが正に「新たなる事件の発生」であることに驚かされるのだ。それは取りも直さず昨日の<私>と今日の<私>が異なった情況にあるということの発見でもあるのだ。

つまり同じ情報の「解読-行為」がそのたびに異なった回答を出すということは、解読する行為者の<解読コード>がその都度違っていることに他ならないが、それは何遍聴かれようが何人の人に聴かれようが、正に一期一会の感動的事件の仕掛けとして一枚のレコードが持ちつづける生命力の証でもあるのだ。それでもなお解読者が、ひとつのレコード体験に対する自己同一性を主張しようとするならば、それは「新たなる事件の発生」を在り来りの日常性へと埋没させてしまうから、すでに<私>的事件報告化している<感動経験>への<追憶行為>にすぎないものとして、いつものように在るはずの<私たりうる私>を記憶によって正当化することにしかならないのだ。

したがって、ここにいう解読者としての「事件の再生」が「新たなる事件の発生」であることを保証してくれるものとは、記憶によって<私たりうる私>であると臆断している<とりあえずの私>が、「いまの<私>とは何か」と問うことのできる<私たりえぬ私>へと反省的に眼差されているかどうかということによってなのだ。しかしそれが、単に記憶喪失者として<私たりえぬ私>になることでしかないとするならば、確かに「新たなる事件の発生」は保証されるが失いたくない自己の喪失感に苦悩しなければならなくなってしまうのだ。

それゆえに、快的遊感覚としての「新たなる事件の発生」に立ち会う解読者は、とりあえずの<私たりうる私>という記憶の中にいくら振り切っても振り切れぬ自愛的欲望を探り出し、あたかも仏教が<せつ那滅>というようにすでに日々の再生行為が同一体験でないことを見定めて、自己同一性が自愛的欲望の勝手な思い込みにすぎないことを納得しておかなければならないのだ。

それが日常生活の中で見定められているならば、ここで消極化された自愛的欲望を同じ情報による「事件の再生」へと積極的に投げ出すことは、日常的に「新たなる自己の発見」へと誘うことになり、<ディスクを聴く>ことはまるで日々の勤行のように反省的な変身術にすることができるのだ。

そんな反省的事件とは、たとえばディスクによってワーグナーに遭遇するときに、ささやかなる自己愛で武装する者を限りない陶酔によって<私たりうる私>へと昂揚させることがあっても、その陶酔はいかなる救済をも保証しないために自己愛を空しくさせるばかりで、自己愛の傲慢さを<私たりえぬ私>へと絶望させるだけだから、もしもそれを芸術体験といいうるならば、<芸術>とは自愛的欲望に呪縛された者の苦悩の反照にすぎないものとして、哀しくも貧しきヒトビトの感動を喚起するだけのものとして理解されるのだ。

それゆえに作曲者と演奏者と聴衆によって語られる芸術的事件は、当事者であるすべての表現者を、自らが固執せざるをえない傷みに見合った歓喜によって自らを祝福しなければならないところへと送り出してしまうから、結局は自己神格化へと昇り詰めるしかないというわけなのだ。われわれは、この挫折することのない呪われた欲望が戦りつするほどの快感であることを知りつつも、ここでワーグナーによって語られる悍しいほどの面白さが、メフィストフェレスに魂を売り渡したファウストの情熱をも暗示していることを見定めるならば、やはり芸術家たちはあくなき欲望によってこそ救済されるファウストに、儚ない夢を託さなければならないほどの絶望的な苦悩者であることを確かめることになるのだ。

つまり、ここで<ディスク>を聴く「解読者=表現者」は、たとえばあのマーラーが長大な交響曲の中で神の救済と祝福を確信する芸術家であったために、いかようにも神の気ままな意志である創造性を越えることが出来ないという苦悩を語っていたことを発見するように、あるいはブラームスが憂欝な自愛的欲望に対して芸術的価値を正当化せずにはいられない傲慢さを反省しえなかったことを発見するように、一枚のレコードによって反省的に喚起される自愛的欲望も放っておくと、いつの間にか<解読者自身>が自らのものとして絵実物的に暴力化させてしまう欲望になってしまうと見定めることができれば、<私たりえぬ私>の身軽さでそれを自己否定することにより、あるいは<宙づり>にして無力化することによって<何>的に変身することができるのだ。

しかも、ここで音楽体験によって発見しうるものが常に自愛的欲望への<何>的反省であるかぎりは、たとえば<絵空事シリーズ>の表現者にとっての<6F>のように、日常的に繰り返される<表現生活の現場>そのものを「新たなる音楽的事件の発生」と見なすことができるから、ここでは一枚のレコードに限定することなく有りとあらゆる音楽体験を「再生されつづける<私>の<何>的事件」として「新たなる非暴力的自己の発見」を続けることができるのだ。そのときに<何>的解読者は<ディスクを聴き>ながら、<何>も聴かずただ<何>ばかりを聴いていることになるのだ。